Uno studio bibliometrico pubblicato su Frontiers in Psychology ha promosso l’Università di Trieste come la prima università a livello europeo, e tra le prime tre a livello mondiale, per la ricerca sui processi legati all’apprendimento matematico, con un’attenzione particolare a un tema di crescente rilevanza: l’ansia matematica. Quest’ultima, definita come una sensazione di disagio o paura associata alla manipolazione dei numeri, è stata oggetto di numerose indagini negli ultimi decenni, riconoscendola tra i principali ostacoli al successo in matematica, influenzando fenomeni come le note differenze di genere nella scelta di perseguire carriere in ambito scientifico.

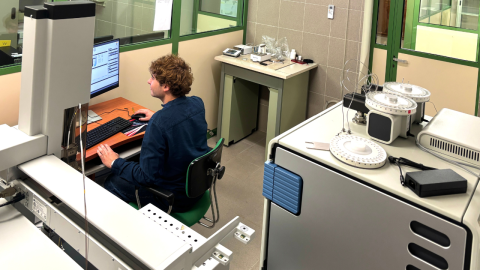

In questo contesto, si distingue la produzione scientifica del laboratorio UniTS di Psicologia dello Sviluppo e dell’Apprendimento (Dipartimento di Scienze della Vita) che da anni si occupa dello studio di queste tematiche sotto la direzione della prof.ssa Maria Chiara Passolunghi e della prof.ssa Sandra Pellizzoni, con il contributo dei collaboratori dott. Alessandro Cuder, dott.ssa Eleonora Doz, dott.ssa Federica Granello, dott.ssa Giorgia Morosini, dott.ssa Lorena Perrotti e della dott.ssa Martina Taruscia.

Recenti rapporti nazionali e internazionali evidenziano come in seguito alla pandemia di Covid-19 si sia assistito a un significativo decremento delle competenze in ambito matematico nella popolazione scolastica. Tra le maggiori criticità, emerge il divario nella competenza matematica a sfavore del genere femminile, divario che in Italia è il più ampio tra i Paesi OCSE. In questo contesto, sempre più evidenze indicano l’ansia matematica come fattore centrale nella comprensione delle difficoltà legate all’apprendimento di questa disciplina.

La produzione scientifica del Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo e dell’Apprendimento ha messo in luce come tale forma di ansia rappresenti un fattore di rischio già a partire dalla scuola primaria, interessando gli studenti indipendentemente dalle loro capacità cognitive e influenzando negativamente le loro prestazioni. In particolare, le alunne sembrano essere più vulnerabili a questo fenomeno rispetto ai coetanei maschi, riportando vissuti ansiogeni più intensi, con possibili ricadute sul loro benessere scolastico e sulla motivazione a intraprendere percorsi di studio in ambito tecnico-scientifico.

Gli studi condotti dal laboratorio, inoltre, mostrerebbero che l’ansia matematica espressa dai genitori possa trasmettersi ai figli già nei primissimi anni della scuola dell’infanzia, a partire dai tre anni d’età, interferendo con lo sviluppo delle prime abilità numeriche. L’ansia matematica andrebbe successivamente a rinforzarsi nel corso del tempo con l’accumulo di insuccessi scolastici, estendendosi alla scuola secondaria e riverberandosi fino all’età adulta.

In questo contesto, gli studi del laboratorio hanno anche evidenziato come gli atteggiamenti negativi in matematica riescano a predire a distanza di diversi anni la scelta di perseguire o meno percorsi scolastici in ambito scientifico, influenzando potenzialmente la prontezza della futura cittadinanza ad affrontare le sfide del progresso scientifico-tecnologico, strategico per lo sviluppo del Paese.

Nonostante la natura pervasiva e persistente dell’ansia matematica dall’infanzia fino all’età adulta, la ricerca si sta sempre più orientando verso l’individuazione di strategie di intervento per promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della disciplina. Diversi studi hanno mostrato segnali di efficacia attraverso la realizzazione di attività sinergiche con genitori e insegnanti, mirate ad aiutare gli studenti a riconoscere e gestire i propri vissuti emotivi durante l’apprendimento.

In questa direzione, il laboratorio ha ottenuto risultati promettenti grazie a programmi che sostengono i bambini nell’imparare a “dare un nome” alle sensazioni di ansia sperimentate durante l’esecuzione di compiti matematici, per poi applicare procedure specifiche per ridurre l’impatto del vissuto ansiogeno. Tali interventi favoriscono l’adozione di comportamenti alternativi all’evitamento della matematica, incoraggiando un approccio più adattivo al compito attraverso la valorizzazione dell’errore come risorsa informativa, particolarmente rilevante in una disciplina in cui lo sbaglio rappresenta una componente intrinseca del processo di apprendimento.

In questo quadro, le attività del laboratorio si stanno focalizzando recentemente anche sulla valutazione di efficacia di programmi rivolti a insegnanti e genitori, figure chiave nell’esperienza educativa ed emotiva degli studenti, che possono farsi promotori di cambiamenti efficaci, duraturi e continuativi nel tempo.